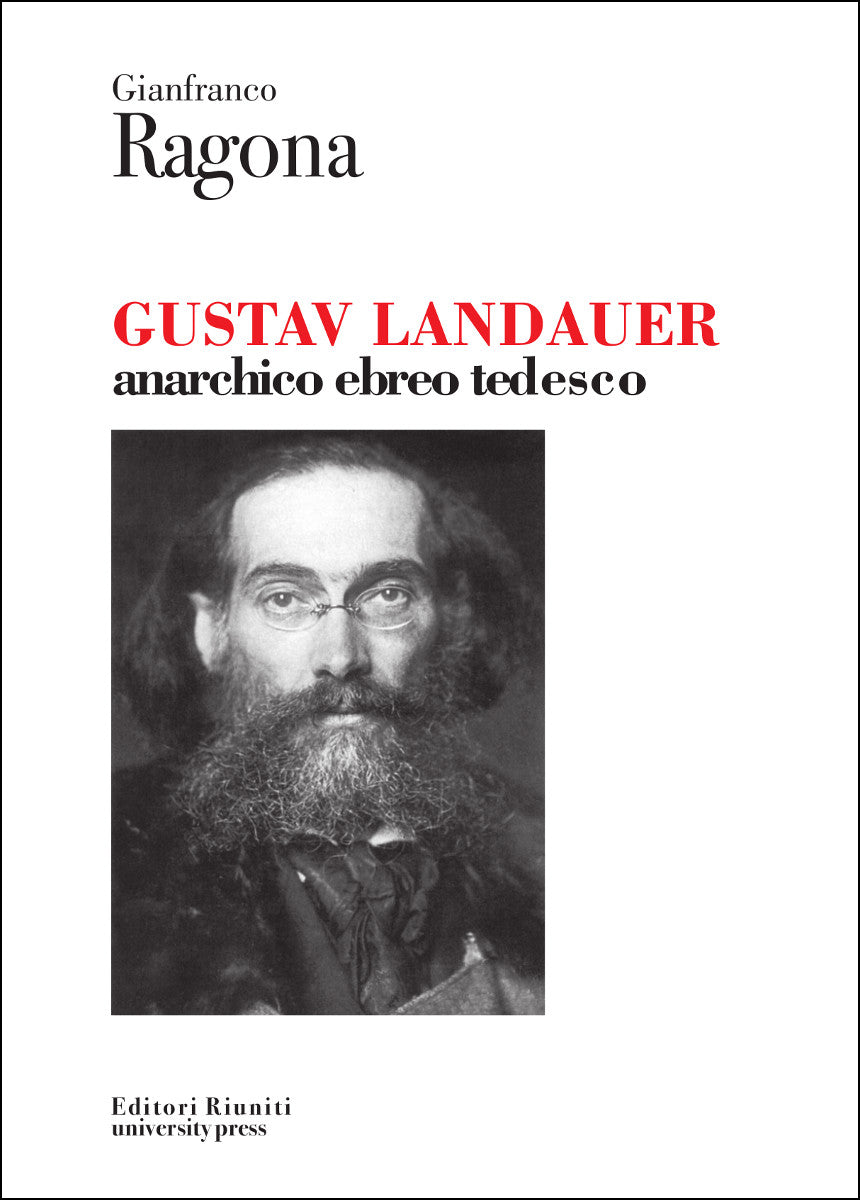

Ragona Gianfranco

Gustav Landauer. Anarchico, ebreo, tedesco

Scegli le opzioni

Gustav Landauer, ebreo-tedesco, occupò un posto di rilievo nel socialismo internazionale a cavallo tra Otto e Novecento. Intellettuale di confine, sempre attento a coniugare politica e cultura, ostinato contestatore di ogni forma di oppressione e sfruttamento, fu anche un convinto assertore della necessità d’integrare i concetti di anarchismo e socialismo, individuo e comunità, libertà e giustizia sociale. All’insegna di un imperativo etico orientato alla «realizzazione dello spirito», coincidente con l’utopica città ideale, osteggiò ogni sorta di miopia ideologica che confondesse il rigore con la rigidità, l’apertura e il dialogo con il tradimento, il socialismo con lo Stato o l’anarchia con il disordine. Guardò alle rivoluzioni che scossero l’Europa nel primo dopoguerra con la speranza che potessero inaugurare una svolta di civiltà: un vasto processo di rigenerazione non solo politica ma soprattutto intellettuale e morale, da realizzarsi nell’ambito d’inedite istituzioni comunitarie.

Venne barbaramente assassinato durante la repressione della Repubblica dei consigli di Baviera: lo stesso destino che pochi mesi prima, a Berlino, era toccato a Rosa Luxemburg e a Karl Liebknecht.

Formato 15x21 cm.

447 pagine.

INDICE

Premessa

Parte Prima: Gli anni Giovanili

I. La formazione culturale e politica

1. Da Karlsruhe a Berlino

2. L’Unione dei socialisti indipendenti

3. Dühring e Marx

4. «Come ci definiamo?» L’anarco-socialismo di Landauer 5. Il congresso di Zurigo

II. Cooperazione sociale e individualismo

1. Dopo Zurigo: vessazioni e prigionia

2. Il cooperativismo

2.1. I dibattiti in Germania

2.2. La cooperativa berlinese «Befreiung»: il contributo

di Landauer

3. Un nuovo programma per il «Sozialist»

4. La morale e l’individualismo

III. La fine di un decennio

1. Anarchismo e socialismo. Un dibattito internazionale

2. Lo sciopero del ’96: l’azione e le polemiche

3. Il congresso di Londra

4. La crisi nel socialismo tedesco

5. L’ultimo j’accuse!: l’affare Ziethen

IV. Politica, filosofia e anarchia nel nuovo secolo

1. Nuova Comunità 183

1.1. Individuo e comunità 187

1.2. Il contesto culturale 194

2. Il linguaggio e la mistica 205

3. Martin Buber: seguace e continuatore 214

Parte seconda: la maturità

V. Rivoluzione e socialismo

1. Una teoria della rivoluzione 233

2. Il dibattito politico d’inizio Novecento 237

3. L’opera di Landauer 243

3.1. Il contesto 243

3.2. «La rivoluzione non è ciò che credono i rivolu-

zionari» 248

4. La critica 269

5. Rivoluzione e modernità 275

VI. Ebraismo, socialismo, anarchia

1. Messianesimo ebraico e utopia libertaria 281

2. La questione ebraica e l’antisemitismo 284

3. Chassidismo e sionismo culturale in Martin Buber 288

4. Sionismo, ebraismo e socialismo: l’eresia di Landauer 304

5. L’idea di nazione e l’anarchia 314

VII. L’Alleanza socialista

1. Le origini e il contesto politico 321

2. L’Appello al socialismo. Le basi teoriche dell’Alleanza socialista 332

2.1. Spirito e socialismo 332

2.2. La critica del marxismo 337

2.3. L’alternativa anarco-socialista 341

3. L’organizzazione e le battaglie ideali

4. Guerra e pace

VIII. La rivoluzione dei consigli

1. Tra guerra e rivoluzione

2. La rivoluzione tedesca

3. La Repubblica di Baviera

4. Il governo dei consigli

5. Conclusione Indice dei nomi

Gianfranco Ragona (1971) è ricercatore di Storia del pensiero politico presso l’Università degli Studi di Torino. Ha condotto studi sull’anarchismo, il socialismo e il marxismo a Parigi, Berlino, Amsterdam. Tra le sue pubblicazioni, si segnala il volume Maximilien Rubel (1905-1996). Etica, marxologia e critica del marxismo, Milano, FrancoAngeli, 2003.